|

Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker e.V. Sitz: Heidelberg |

|

Suevia Pannonica

Archiv der Deutschen aus Ungarn

Das regelmäßig erscheinende Periodikum der Suevia Pannonica beschäftigt sich mit aktuellen und historischen Themen über Geschichte, Volkskunde, Sprachwissenschaft im Zusammenhang mit dem Ungarndeutschtum in Ungarn und in Europa.

Schriftleiter: Krisztina Kaltenecker-Dürr, Schillerstr. 34, 72218 Wildberg, Tel. +497054/623

Schriftleiter waren bisher:

- 1964–1982 Dr. Adam Schlitt

- 1983–1997 Friedrich Spiegel-Schmidt

- 1998–2003 Prof. Dr. Josef Schwing

- 2004–2012 Rudolf Fath

Das Archiv 2014/2015 / Jahrgang (41/42) hat Prof. Dr. Josef Schwing redigiert.

Die Bücher sind bei Katharina Eicher-Müller, Magdeburger Str. 134, 67071 Ludwigshafen für 14 € erhältlich.

Auf Anfrage haben wir in begrenzter Zahl Exemplare aus den älteren Jahrgängen bis 1964.

2021 2014/2015 2011/2012 2009/2010 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1981 1978/1979 1973/1974 1971/1972 1969/1970 1968 1967 1966 1965 19642021

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (43) 2021

Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg Heidelberg, 2021 ISBN 978-3-911210-39-3 |

2014/2015

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (41/42) 2014/2015

Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg Heidelberg, 2016, 208 Seiten ISBN 978-3-911210-38-6 |

Der Doppeljahrgang des „Archivs der Deutschen aus Ungarn“ beinhaltet zwölf interessante Beiträge aus den verschiedenen Bereichen des Ungarndeutschtums, wie Geschichte, Kunstgeschichte, Druckereiwesen, Medien, Heimatmuseen, berühmte, begabte Persönlichkeiten, Linguistik. Bereits der erste Beitrag ist spannend und hochinteressant, es geht um den aus Kemend/Mariakéménd stammenden deutschen Künstler Heinrich Stephan mit der Überschrift „Heinrich Stephan- Stefán Heinrich ein Künstler der `verlorenen Generation` von Brigitte Spiecker. Die Verfasserin begründet die von ihr gewählten Titel folgend: „Wie der …ungarische Maler …Ervin Bossányi…, gehörte Heinrich Stephan in mancher Hinsicht zu den Künstlern der häufiger so bezeichneten `verlorenen Generation`, die von den katastrophalen Folgen zweier Weltkriege und durch den Heimatverlust geprägt wurden.“ Der Untertitel heißt: „Von der `Schwäbischen Türkei` nach Gelsenkirchen“, den erklärt Frau Spiecker so: „Viele seiner Gemälde, Aquarelle, Lithographien sind verschollen, bei seiner Evakuierung 1944 konnte er kaum etwas mitnehmen. Stephan musste von 1945 ganz neu beginnen“. Stephan Heinrich und seine Familie teilte das Schicksal vieler ungarndeutschen Vertriebenen nach 1944, sein Leben davor war aufregend. Er besuchte das Gymnasium in Fünfkirchen/Pécs, studierte an der Kunstakademie in Budapest, machte eine lange Italienreise, er begann 1921 ein Bauhausstudium in Weimar und Dessau. 1930 kehrte er mit seiner Familie nach Ungarn zurück. 1940 malte er im „Deutschen Haus“ in Budapest (Lendvay Str.2) ein Großgemälde über die Einwanderung der Deutschen nach Ungarn. Dieses monumentale Bild ist im Krieg vernichtet worden. Von 1948 bis zu seiner Pensionierung 1961 arbeitete Heinrich Stephan im Gymnasium in Gelsenkirchen-Buer als Kunstlehrer. Sein umfangreiches Schaffen in Ungarn und in Deutschland wird im gründlich recherchierten Artikel von Frau Spiecker ausführlich dargestellt. Die hochwertigen Fotos stammen von Rolf-Jürgen Spiecker.

Klaus J. Loderer zeichnet in seinem Beitrag mit dem Titel: “Aus dem Stuhlweißenburger Nikolaus Eibl wurde der Budapester Architekt Ybl Miklós (1814-1891)“ den Lebensweg des damaligen Stararchitekts. Seine Bauten, wie die Oper, das Unger-Haus am Museumsring, das Palais des Grafen Alois Károlyi, die Pester Erste Landessparkasse am Kálvin tér, die Franzstädter Kirche, das Margaretenbad auf der Margareteninsel, das Hauptzollamt an der Donau, der Burggartenbazar, der Burggartenkiosk, das Burggartenpalais in Buda. Die Bauarbeiten der St. Stephan Basilika übernahm Ybl vom Architekten Josef Hild und musste noch den Einsturz der Kuppel miterleben, obwohl er die Notwendigkeit der Planänderungen sah, aber zur Ausführung deren kam es nicht mehr. Über dieses Ereignis wurde in allen Architektenblättern in Europa berichtet und die Ursachen gründlich analysiert. Ybl baute nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in der Provinz. In Kecskemét entstand die evangelische Kirche und er plante und leitete die Bauarbeiten bei der katholischen Kirche in Fóth. Nikolaus Eibl Alias Miklós Ybl ist ein exemplarisches Beispiel dafür, wenn man in Ungarn eine Kariere machen wollte, musste man den deutschen Namen ablegen und für einen ungarischen eintauschen.

In dem Beitrag von Cornelius Mayer „Der Kreuzweg unserer Landsleute“ erörtert der Verfasser aus dem geschichtlichen Hintergrund heraus, wie es zur Vertreibung der Deutschen aus Ungarn kam. Er beschreibt das Erwachen des ungarischen Adels, der sich konsequent bereits vor 1848 unter der Federführung von Graf Stefan Széchenyi für die ungarische Sprache und Interessen einsetzte, das Verhalten des Adels zu den Nationalitäten in Ungarn, die Folgen des 1. Weltkrieges, die 1920 zum Trianoner Friedensvertrag führten. Nach diesem begann die ungarische Regierung zielgerechte, aggressive Assimilationsbestrebungen. Diese brachten ihre Früchte, weil eine Entfremdung der deutschen Bevölkerung zu ihrer Identität erwirkte. Im Zweiten Weltkrieg schränkte die Regierung ihre Verschmelzungsbestrebungen ein, weil sie durch die Allianz mit Hitler-Deutschland alte Gebiete zurück gewann. Nachdem 1944 Deutschland Ungarn besetzte, wurden die in Ungarn lebenden Deutschen, „Schwaben“, wie sie genannt wurden, zum Prügelknaben der ungarischen Nation. Auch die Sowjets betrachteten sie als schuldig und es begann die Odyssee der Ungarndeutschen. Zuerst wurden sie zur Zwangsarbeit in dem Donez-Becken gezwungen, dann enteignet, dadurch mussten sie ihren Wohnort und ihre Häuser verlassen und sie wurden heimatlos gemacht, schließlich musste die Hälfe der in Ungarn lebende Deutschen das Land, ihre Heimat verlassen und nach Deutschland kommen. Der Verfasser analysiert dabei das Verhalten der ungarischen Regierung, der Alliierten und der Sowjets. Aus diesem Artikel geht eindeutig hervor, dass die Vertreibung der Deutschen aus Ungarn auf die Bitte der ungarischen Regierung erfolgte.

Karl-Peter Kraus wandte sich auch einem geschichtlichen Thema zu: der Ansiedlung der Deutschen in Ungarn mit dem Artikel „`Doch niemand weiß sein Grab`“ Der Untertitel deutet auf das tragische Schicksal der Einwanderer hin: „Die demographische Krise der Ansiedlungszeit in Briefen von Auswanderern“. Der Verfasser resümiert im Ausblick: „In den ersten Jahren nach der Ansiedlung wurden viele Siedler krank, nicht selten spielten sich menschliche Tragödien ab“.

Ingomar Senz beschäftigt sich mit dem geschichtlichen Thema: „Vor 110 Jahren: die Gründung der `Ungarnländischen deutschen Volkspartei`“, der Untertitel lautet: „Das Schlüsselereignis donauschwäbischer Selbstfindung“. Die Bedeutung dieser Partei war laut des Verfassers: „Während bis zur Gründung der Partei die offiziellen Kreise Ungarns die Schwaben nur als Steuerzahler… betrachteten, mussten sie sie als ernst zu nehmenden politischen Faktor anerkennen.“

Josef Haltmayer befasst sich mit zwei Themen, mit einem kirchengeschichtlichen und einem über das Druckereiwesen. Die Überschrift des ersten Themas heißt: „Die Rolle der katholischen Kirche in der ungarischen Nationalitätenpolitik in Vergangenheit und Gegenwart“, das zweite trägt den Titel: „Deutsche Buchdrucker und das Schicksal ihrer Druckereien in Altungarn“.

Judit Klein beschreibt die Situation der ungarischen Medien heute und vergleicht sie mit der in der kommunistischen Zeit. Die Verfasserin zieht die folgenden Schlüsse: „In der kommunistischen Zeit hatte ein Journalist wenig Zugang zu Informationen… Formell war die Aufgabe der Journalisten, die Bevölkerung zu informieren, aber in der Praxis war ihre Aufgabe im Grunde die Bekanntmachung der offiziellen Stellungnahmen… Obwohl die meisten Zeitungen von ausländischen Investoren aufgekauft wurden, sind die Normen und Regel des westlichen Journalismus nicht übernommen wurden… Das Ergebnis ist eine Abhängigkeit des Journalisten von seinem Arbeitgeber und immer noch von der Politik“. Frau Kein beweist, dass die Medien in Ungarn heute nicht frei sind, sondern durch parteipolitische Interessen geleitet werden. Die Aufgabe des Journalismus ist genauso wie in der kommunistischen Ära, sie dient dazu, vor allem die Ideologie der führenden Partei in Ungarn und auch der anderen Parteien zum Ausdruck zu bringen.

Der Artikel „Deutsche Heimatmuseen in Ungarn“ von Johann Adam Stupp stellt die Situation der Museen vor, die sich für Sammeln der Gegenstände der deutschen Bevölkerung und Archivieren ihrer Lebensweise verschrieben.

Harald Pöcher widmet sich dem großen Mathematiker „János Bolyai (1802-1860)“, denn er „legte Mitte des 19. Jahrhunderts mit seiner als `nicht-euklidischen Geometrie` bekannten absoluten Geometrie des Raumes den Grundstein für eine neue Ära in der Mathematik und Geometrie. Seine Entdeckungen bildeten den Ausgangpunkt … für die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein“.

Josef Schwings Beitrag überzeugt den Leser mit seiner Theorie, die gleich in der Überschrift erscheint: “Die Ortsnamen als Identitätssymbole Das Beispiel der Schwäbischen Türkei“ (Ungarn)“. Der Verfasser stellt im ersten Abschnitt des Artikels fest: „Dass Ortsnamen sichtbare Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit, so der identitätsbildenden Erinnerungen an Familie, Kindheit oder schulische Sozialisation, darstellen, zeigt sich im Fall von freiwilligen oder erzwungenen Migrationen. Zahlreiche historische Beispiele beweisen, dass mit dem Verlassen des Heimatortes durch Auswanderung oder ihrem Verlust durch Flucht der Ortsname der Angelpunkt der gemeinsamen raumbezogenen Erinnerungen wurde, der die Migranten in der Fremde zusammenschweißte“. Der wissenschaftlich fungierte Beitrag zeigt u.a., wie die Integration der entlehnten Ortsnamen in die deutsche Mundarten vollzog, wie die Akzentuierung ist, wie die Weiterbildung der Ortsnamen durch Affixation erfolgte.

Jürgen Udolph beschäftigt sich in seinem Artikel, der die Weinliebhaber interessieren könnte, auch mit einem linguistischen Thema: „Woher hat der Riesling seinen Namen?“.

Der Doppeljahrgang des „Archivs der Deutschen aus Ungarn“ endet mit Buchbesprechungen.

Den Band schmückt ein vielfarbiges Bild von Josef de Ponte mit der Überschrift: „Den ersten den Tod, den zweiten die Not und den dritten das Brot“. Für die gute redaktionelle Arbeit, durch die der Leser mit unterschiedlichen, interessanten Inhalten konfrontieren wird, ist Josef Schwing verantwortlich.

Katharina Eicher-Müller

2011/2012

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (39/40) 2011/2012 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg Heidelberg, 2012, 202 Seiten ISBN 978-3-911210-37-9 |

Der Doppeljahrgang des „Archivs der Deutschen aus Ungarn“ lässt Einblicke in die kulturelle Vielfalt des Ungarndeutschtums gewähren. Neben geschichtlichen Beiträgen, wie „Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Schicksal der Deutschen in Ungarn im 20. Jahrhundert“ von Gábor Gonda, „Marko: Geschichte der Ansiedlung und der Vertreibung“ von Franz-Ferry Seidl und „Rückführung volksdeutscher Kinder aus Jugoslawien und ihre Eingliederung in die Bundesrepublik“ von Franziska Peter findet der interessierte Leser einen Artikel über das volkskundliche Thema „Die Volkstracht von Marko“ von Michael Heizer-Somhelyi.

Franziska Peters verfasste ihren Aufsatz 1956, also vor fast 60 Jahren, aber das Thema Flüchtlinge und deren Schicksale, das Erlebte in der Heimat, aus der sie geflüchtet sind, ihre Aufnahme und Integration ist ein noch heute hochaktuelles Thema in Europa. Die Verfasserin zeigt donauschwäbische Schicksale auf, als Familien infolge der Flucht, Vertreibung, Deportation nach Russland und des Genozids an der deutschen Bevölkerung seit 1944 im ehemaligen Jugoslawien getrennt wurden und Kinder alleine zurückgelassen wurden oder werden mussten. Diese Kinder kamen in serbische, kroatische Erziehungsheime, wo sie ganz bewusst von ihren Geschwistern getrennt wurden und in einer fremden Umgebung für die Ziele des Staates erzogen wurden. Eine große Anzahl von ihnen wurde sogar adoptiert. Mit Hilfe des Roten Kreuzes wurden viele ausfindig gemacht und im Zuge der Familienzusammenführung nach Deutschland zu ihren für sie unbekannten Angehörigen als Heranwachsende ohne Deutschkenntnisse gebracht. Ihre Probleme und Integration kann man heute exemplarisch betrachten.

Zu dem deutschsprachigen Theaterleben in Ungarn gehört auch das Puppentheater, mit diesem Thema beschäftigt sich der Beitrag „Aufstieg und Niedergang des deutschen Puppentheaters in Ungarn“ von Vilmos Voigt.

Die ungarndeutsche Literatur wird durch den Aufsatz von Eszter Probszt repräsentiert: „Die ungarndeutsche Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg-Überblick“.

Harald Pöcher beschreibt die Wichtigkeit der Zusammenfassung der militärwissenschaftlichen Werke in Europa. „In einem vereinten Europa sollten auch die militärwissenschaftlichen Errungenschaften der einzelnen Nationen zu einem „Europäischen Gesamtwerk“ vereinigt werden“, wie der Autor im Kapitel 6. seines Artikels: „Zrinyi Miklós (1620-1664)“ schreibt. Im Aufsatz würdigt der Verfasser die Tätigkeit des Staatsmannes, Poeten, Feldherren und Gründungsvaters der ungarischen Militärwissenschaften Miklós Zrinyi, der ursprünglich Nikola Zrinski hieß.

Im Beitrag von Josef Schwing stellt der Verf. richtig, woher das Wort „Ulaner“ kommt und beweist, dass kein Tanz gleichen Namens in Südungarn existiert. Der Beitrag trägt die Überschrift: „Wie aus den Ulanern Kuhländler wurden oder die wunderbare Vermehrung absurder Wortdeutungen“.

Kornél Pencz befasst sich in seinem Artikel „Suche nach der eigenen Identität. Der Arbeitskreis ungarndeutscher Familienforscher e.V. Baja/Ungarn“ mit der Frage, ob die Ahnenforschung zur Identitätsfindung führt.

Der Doppeljahrgang des „Archivs der Deutschen aus Ungarn“ endet mit Buchbesprechungen.

Den Band schmückt ein vierfarbiges Bild von Josef de Ponte mit der Überschrift: „Gaia“, die Mutter der Erde in den antiken Vorstellungen. Für den vielfältigen, informativen Inhalt ist Rudolf Fath verantwortlich.

Katharina Eicher-Müller

2009/2010

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (37/38) 2009/2010

Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg Heidelberg, 2011, 194 Seiten ISBN 978-3-911210-36-2 |

Die Doppelausgabe 2009/10 des „Archivs der Deutschen aus Ungarn“ ist in vier Einheiten eingeteilt.

Der erste Teil beinhaltet wissenschaftliche Beiträge, die aus den Federn von Herbert W. Wurster, Harald Pöcher, Johannes Weissbarth, Gerda Weidlein, Franz Wesner, Franz Galambos-Göller, Franz Greszl und Klaus Loderer stammen. In dem Beitrag „Die Kirche von Passau in der Zeit der ungarischen „Streifzüge“ schildert Dr. Wurster den historischen Hintergrund und die konkrete Durchführung der Christianisierung der Ungarn, erläutert die Rolle der Kirche von Passau dabei und beschreibt die Rolle der seligen Gisela bei der Etablierung einer ungarischen Nationalkirche, die vom deutschen Reich unabhängig war. Der interessante Artikel von Harald Pöcher mit der Überschrift „Die Rüstungswirtschaft Ungarns“ beschäftigt sich mit der ungarischen Rüstungsproduktion von der Entstehung des ungarischen Staates bis 2003 und stellt fest, dass die ungarische Rüstungsproduktion seit der Auflösung des Warschauer Paktes auf folgende Gebiete spezialisierte: „auf Instandsetzung und Modernisierung von Flugzeugen und Kampffahrzeugen, elektrische Ausrüstung, Radar, Simulatoren, Telekommunikationsausrüstung sowie Munition, Handfeuerwaffen und Schutzausrüstung“. Der Verfasser beschreibt u.a. die Tätigkeit mehrerer Betriebe, wie Ungarische Flugzeugwerke oder Ungarische Lloyd Flugzeug- und Maschinenfabrik AG., schildert den Niedergang der ungarischen Rüstungsindustrie nach dem NATO-Beitritts Ungarns. Mit geschichtlichen Themen befassen sich die Beiträge von Gerda Weidlein „Baden-Württemberg - Neue Heimat für die vertriebenen Ungarndeutschen“ und Franz Weser „Vertreibung der Ungarndeutschen“. Franz Galambos-Göller und Franz Gresz widmen sich kirchlichen Themen, der erste Autor analysiert „Die Rolle und Stellenwert der Donauschwaben in der katholischen Kirche Ungarns bis 1948“. Galambos-Göller zitiert aus den Akten, die der Visitator im Namen des Bischofs Nesselrode 1834 anfertigte: „Die Schwaben haben ein blindes Vertrauen zu Gott und in die göttliche Vorsehung, darum ergeben sie sich in den Willen Gottes so im Leben wie im Sterben. Sie zeichnen sich durch Menschlichkeit, Höflichkeit, Ernst und Pünklichkeit aus“. Franz Greszl stellt in dem Beitrag „Die Entstehung der deutschen Siedlungen im Bistum Waitzen im Lichte der canonischen Visitationen“ die Besiedlung und das Herausbilden des deutschen religiösen Lebens in den Ortschaften Berkenye, Szendehely, Soroksár, Taksony, Dunaharaszti, als Tochtersiedlung Ceglédbercel, Újhartyán, Vecsés. Mit der Architektur der Theater befasst sich Klaus Loderer in seinem Aufsatz „Theatergebäude des Wiener Architekturbüros Fellner&Helmer im Königlichen Ungarn“. Dieses Büro plante alleine dreißig Theatergebäude in der Donaumonarchie, in der ungarischen Reichshälfte entstanden 13 Theater, davon 8 auf dem Gebiet des heutigen Ungarns. Der Verfasser stellt die einzelnen Theatergebäude vor, wie u.a. das Volktheater in Budapest (Népszinház), Somossy-Orpheum in Budapest, heute Operettentheater, das Theatergebäude des Grafen Nikolaus Eszterházy in seinem Schloss in Tata, das Theater in Kecskemét, Fiume und in Temeschburg. Loderer illustriert den Artikel mit den Bildern der einzelnen Gebäude aus der Entstehungszeit.

Der zweite Teil des Archivs beinhaltet Aufsätze über Persönlichkeiten, wie u.a. Dr. Friedrich Wild von Franz-Ferry Seidl, Arthur Korn von Stefan Teppert.

Im dritten Teil kann der interessierte Leser Rezensionen über Bücher, die sich mit ungarndeutschen Themen beschäftigen, finden.

Im vierten Teil mit der Überschrift „Nachrichten“ erfährt man, dass unser Bundesbruder Prof. Dr. Cornelius Petrus Mayer OSA beim Papst Benedikt XVI. im Juni 2011 zur Privataudienz geladen war.

Die Doppelausgabe 2009/10 schmückt ein zweifarbiges Bild eines unbekannten Malers „Blick von Gerhardsberg“ (Gellérthegy).

Für den abwechslungsreichen, gut zusammengestellten und gelungenen Inhalt ist Rudolf Fath verantwortlich.

Katharina Eicher-Müller

2008

|

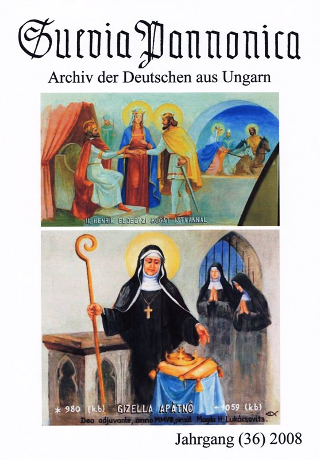

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (36) 2008 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg Heidelberg, 2008, 144 Seiten ISBN 978-3-911210-35-5 |

Im Mittelpunkt des „Archivs der Deutschen aus Ungarn“ 2008 steht das religiöse Leben der Ungarndeutschen, das auf vielfältiger Weise durch weit gefächerte Themenbereiche beleuchtet wird.

Idmar Hatzack beschäftigt sich in seinem Aufsatz mit der ersten ungarischen Königin „Gisela von Bayern, die nie heilig gesprochene, dennoch heilig verehrte Königin der Ungarn und die erste deutsche Vertriebene“. Gisela war die Tochter des Herzogs Heinrich II. von Bayern, (des nachmaligen Kaisers Heinrich II.) und der Herzogin Gisela von Burgund. Obwohl die Prinzessin ursprünglich vorhatte, ins Kloster zu ziehen, betrachten die Historiker die Ehre als glücklich. In Begleitung von Gisela kamen nach Ungarn Adlige, Geistige und dreihundert bayerische Ritter. Die Tätigkeit der Königin für das ungarische Volk und für die Kirche beschreibt der Verfasser ausführlich. Ihr Gemahl Stefan veranlasste, dass zehn Dörfer eine Kirche bauen müssen, für die Ausstattung sorgte die Krone selbst. Deshalb reiste das Königspaar durch das Land und legte Grundsteine von neuen Kirchen und stattete diese auch aus. Nach dem tödlichen Jagdunfall des Thronfolgers Emmerich wird der Königin eine bedeutende Rolle bei den Thronwirren nachgesagt. Deshalb wurde sie mit vielen deutschen Rittern, Adligen und Siedlern aus Hass, beschimpft als „Ausländerin“ 1045 oder 1046 aus dem Land verwiesen und damit war sie die erste deutsche Vertriebene aus Ungarn.

Die weiteren Artikel in diesem Stoffbereich behandeln Themen wie „Die Rolle der katholischen Kirche in der ungarischen Vergangenheit und Gegenwart“ von Josef Haltmayer.

Die sakrale Musik wird im Beitrag von Franz Galambos-Göller „Josef Schober und seine Marienlieder“ dargestellt.

Josef Schramm untersucht „Die Religionsgeographie im pannonischen Bereich“. Beiträge über die Jüngstgeschichte der Deutschen in Ungarn bereichern die Ausgabe von Gerhard Seewann „Konzepte der Vertreibung: Berlin – London – Prag – Budapest“ und von Paul Ginder „Volksbund – Weg einer apolitischen Volkes in der Weltgeschichte. Skizzen aus Erfahrungen und Erinnerungen“.

Interessant ist der Beitrag von Karl-Peter Krauss, der sich mit „Erbschaften: Der Geldtransfer nach Ungarn im 18. und frühen 19. Jahrhundert“ beschäftigt und beweist mit exemplarischen Beispielen, dass die Aussage des katholischen Pfarrers und Parlamentsabgeordneten Béla Varga, der am 11. November 1942 im ungarischen Parlament den Satz äußerte: „Mit einem Bündel sind sie gekommen, mit einem Bündel sollen sie gehen.“, nicht stimmen kann. Im Beitrag erfährt man über die Erbschaften, die für in Ungarn lebende deutsche Kolonisten ausgezahlt wurden. Als Resümee schreibt der Verfasser: „Insgesamt spielte der Geldtransfer unter Berücksichtigung der sehr heterogenen Ansiedlungsbedingungen für die infrastrukturelle Entwicklung der Ansiedlungsgebiete eine nicht zu unterschätzende Rolle … Insgesamt zeigt sich, dass ein in der Summe nicht unerheblicher Geldtransfer neben dem mitgenommenen Vermögen auch in Form von Erbschaften erfolgt ist. Wurde dieses Geld investiert, wurde es zu einem Katalysator für soziale Mobilität und ökonomischem Aufschwung.“

Der Artikel „In den Fängen der ungarischen Stasi“ von Georg Richter hilft die Stasimethoden kennenzulernen und trägt damit zu der Aufarbeitung eines der dunklen Abschnitte der ungarischen Geschichte bei. Über die Tätigkeit des Künstlers Heinrich Stephan erfährt der für Kunst interessierte Leser aus den Federn von Paul Ginder: „Der Kunstmaler Heinrich Stephan (1896-1971) – Leitbild ungarndeutschen Wesens“. Insgesamt kann festgestellt werden, zwar ist das „Archiv der Deutschen aus Ungarn“ 2008 eine ziemlich spät erschienene Ausgabe, beinhaltet informative, interessante, lesenswerte Artikel.

Das Archiv 2008 endet mit Buchbesprechungen.

Den Jahrgang 36 schmücken auf dem Titelblatt zwei Bilder. Das obere hat die Überschrift: Der Kaiser Heinrich II. des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation verlobt seine Schwester Gisela mit Stephan, das untere: Gisela als Äbtissin. Alle Bildszenen aus dem Leben von Gisela gehören zum Zyklus des Wandgemäldes in der St. Gisela-Kirche von Arad-Gai (Bistum Temeswar). Für den Inhalt des Archivs mit lobenswerten Beiträgen ist Rudolf Fath verantwortlich.

Katharina Eicher-Müller

2007

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (35) 2007 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg Heidelberg, 2008, 144 Seiten ISBN 978-3-911210-34-8 |

Die Ausgabe 2007 des „Archivs der Deutschen aus Ungarn“ ist in drei Einheiten eingeteilt.

Der erste Teil beinhaltet wissenschaftliche Beiträge, die aus den Federn von Andreas Krisch, Prof. Dr.-Ing. Josef Appeltauer, Dr. Maria Milk und Franz Neubrandt, Prof. Dr. Christian O. Steger, Zsolt Vitáry, Krisztián Ungváry und Georg Richter stammen.

In dem Beitrag „Die Vertreibung der Deutschen aus Ödenburg 1946“ schildert A. Kirsch den historischen Hintergrund und die konkrete Durchführung der Vertreibung der deutschen Bevölkerung in der Grenzstadt. Der Verfasser stellt fest: „Man muss aber betonen, dass die Vertreibung der Ungarndeutschen keineswegs von den Grossmächten verlangt wurde.“ Die ungarische Regierung stellte in einer Note den Antrag am 26. Mai 1945 an die sowjetische Regierung, die Deutschen aussiedeln zu dürfen. An der Potsdamer Konferenz wurde dann von den Großmächten die Bitte gewährt. Am 20. Dezember erschienen die Vertreter der ungarischen Regierung in Frankfurt und Berlin, um die praktische Ausführung der Vertreibung zu erörtern. Am 22. Dezember wurde an der Sitzung der ungarischen Regierung mit zwei Gegenstimmen die Kollektivschuld der Ungarndeutschen besiegelt. In Ödenburg setzten sich die Ortsgruppen der Kleinlandewirtepartei und später der Sozialdemokraten dafür ein, dass die Bürger auf dem Gebiet des Volksabstimmungsgebietes 1921, die damals den Verbleib von Ödenburg in Ungarn beschlossen, die als Muttersprache deutsch, aber als Nationalität ungarisch angegeben hatten, von der Vertreibung verschont blieben. Auch die Kirchen, die vorher genannten politischen Parteien, der Stadtrat, der Obergespann und die Parlamentabgeordneten versuchten diese Bürger mit ungarischer Nationalität beim kommunistischen Innenministerium befreien zu lassen, ohne Erfolg. Die Wagone rollten ab 27. April 1946 mit der deutschen Bevölkerung von Ödenburg und Umgebung, die pro Person 20 kg Lebensmittel und insgesamt 100 kg Gepäck mitnehmen durften. Der Verfasser beschreibt mit historischer Genauigkeit den Ablauf und die Reaktionen auf die Vertreibung und deren Folgen auf das Wirtschaftsleben der Stadt. In dem Artikel von „Magyaren, Rumänen, Südslaven, Deutsche – Tausend Jahre Partnerschaft in Pannonien“ konzentriert sich der Autor Josef Appeltauer auf die Geschichte, Entwicklung, Veränderung des Zusammenlebens der verschiedenen Völker auf dem Gebiet Pannoniens, welche Faktoren führten letztendlich zum Potsdamer Beschluss und zur Kollektivschuld der dort lebenden Deutschen.

Im Beitrag „Die Kirchenlieder von Sanktiwan bei Ofen und seiner Umgebung“ von Dr. Maria Mirk und Franz Neubrandt beschreiben die Autoren das religiöse Leben in Sanktiwaner und in der Umgebung. Sie stellen Vermutungen an, woher die deutschen Kirchenlieder stammen. Sie zählen auf, welche deutschsprachigen Liederbücher benutzt wurden und heute werden. Im Abschnitt „Gebets- und Liederbücher in Sanktiwan und Umgebung“ stellen sie fest, dass das Gebetsbuch ohne Noten aus dem Jahr 1927 auch 37 ungarische Lieder beinhaltete und diese Tatsache, also das Singen der ungarischen Lieder, „brachte ihre Doppelidentität zum Ausdruck“, ohne die Einführung und jeweilige Analyse dieses Begriffes. Bei der Vorstellung der Sanktiwaner Gebetsbuches, das 219 Lieder beinhaltet und von Prälat Franz Walper gesammelt und niedergeschrieben wurde, das wieder 26 ungarische Lieder mit deutschem Text behält, ziehen die Autoren den Schluss erneut, „…dies zeigt wieder die Doppelidentität der Ungarndeutschen: sie singen ungarische Melodien mit deutschem Text“. Diese Feststellung kann ohne Begrifferklärung und grundlegende Analyse nicht standhalten, weil im Musikleben das Singen oder Vortragen von Melodien von anderen Völkern Gang und Gäbe ist, auch wenn die Melodien, Lieder, Werke nicht in der originalen Sprache gesungen werden, kann man nicht behaupten, dass der Vortragende deshalb eine Doppelidentität besitzt. Die Verfasser stellen im letzten Kapitel die Tätigkeit des Landesrates der Chöre, Kapellen und Tanzgruppen vor, wie er sich für die deutsche Kirchenmusik in Ungarn einsetzt.

Im Beitrag von Christian O. Steger: „Projekte euregionaler und zivilgesellschaftlicher Zusammenarbeit Ungarns im südöstlichen Grenzraum“ erfährt der interessierte Leser über die grenzübergreifenden Projekte und Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Wichtigkeit dieser im südosteuropäischen Raum. In diesem Bereich engagiert sich vielfältig die Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg, für die sich nach der Wende neue Möglichkeiten eröffnet wurden. Die einzelnen Projekte, die mit Hilfe der Stiftung zustande kamen, fördern den europäischen Gedanken, wobei der deutschen Sprache eine wichtige Rolle zugesprochen wird. „Jugendbewegungen im Zeichen nationalpolitischer und paramilitärischer Ausrichtung im Vorkriegsungarn: Deutsche Jugend und Levente“ von Zsolt Vitáry ist der Vortrag, den der Verfasser im Jahre 2007 am Stiftungsfest der Suevia Pannonica in Gerlingen vorgetragen hatte. Krisztián Ungváry geht in seinem hochinteressanten Beitrag dem Thema nach: „Sozial- und Siedlungspolitik und „Judenfrage“ – die Genese der antisemitischen Politik in Ungarn“. Der Autor stellt mehrere Phänomene dar, die die Herausbildung des Antisemitismus fördern, die auch zu Ungarn passen. In diesem Artikel rechnet Ungváry mit falschen Ansichten ab. Die Behauptung, dass Ungarn auf deutsche Forderung seine Judengesetze verabschiedete, kann nicht stimmen, weil „es kein einziges Schriftstück existiert, das dies beweisen würde“. Eher ging der Wunsch, die Aussiedlung der Juden, später der „Schwaben“ (Ungarndeutsche oder Deutsche in Ungarn) auf die Forderung der Neuverteilung der Güter zurück. „Die Aussiedlung der beiden Gruppen hätte das Nationalvermögen beträchtlich vermehrt“, behauptet der Verfasser.

Ein Zeitzeugenbericht schließt den wissenschaftlichen Teil des Archivs Ausgabe 2007. Georg Richter berichtet über das „Terrorlager Tiszalök – Erlebtes in ungarischer Kriegsgefangenschaft von 1950 bis 1953“.

Der zweite Abschnitt beinhaltet den Nachruf über den großen ungarndeutschen Wissenschaftler Dr. Anton Tafferner.

Der dritte große Abschnitt präsentiert verschiedene Beiträge, wie über Architektur, religiöses Leben und Geschichte der Deutschen in Ungarn.

Das Archiv 2007 endet mit Buchbesprechungen.

Den Jahrgang 35 schmückt ein vierfarbiges Bild von Josef de Ponte mit der Überschrift: “Ofen – Aussicht aus der Burg“. Für den Inhalt ist Rudolf Fath verantwortlich.

Katharina Eicher-Müller

2006

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (34) 2006 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg, Heidelberg, 2007, 144 Seiten ISBN 978-3-911210-33-1 |

Die Ausgabe 2006 des „Archivs der Deutschen aus Ungarn“ beinhaltet im ersten Teil musikalische Beiträge von Dr. Franz Metz, Rudolf Fath und Dr. Judith Angster. Im Beitrag „Zur Musikgeschichte der Ungarndeutschen“ beschäftigt sich der Verfasser mit der Entwicklung der deutschsprachigen Chormusik in Ungarn und stellt fest, dass diese nach dem Ausgleich (1867) zurückgedrängt wurde. Um gesellschaftlich zu einer angesehenen Position zu kommen, madjarisierten viele deutsche Musiker ihren Namen, so wurde aus Michael Brand Mosonyi Mihály oder von Karl Huber Hubay Károly. Das war auch der Fall bei den Kantorlehrern in der Zeit von 1880-1914. „Es ist bekannt, dass manche Lehrer oder Kantoren frühzeitig in die Pension versetzt wurden, da sie sich nicht diesen politischen Forderungen beugen wollten“, bemerkt Dr. Metz. Der Autor stellt in seinem Artikel die Dommusik in Wesprim dar und beschreibt ausführlich die geschichtliche Entwicklung der Kirchenmusik bis zum 18 Jahrhundert. Eine Aufzählung der Reihenfolge der Organisten und Domkapellmeister im Wesprimer Dom von 1735 bis 1941 beendet den informativen Beitrag.

Der Artikel von Rudolf Fath und Dr. Judith Angster beschreibt die berühmte Orgelbaufirma in Fünfkirchen „Josef Angster- Orgelbauer (1834-1918)“. Ein wissenschaftlicher Artikel „Der Einfluss neuartiger Windsysteme auf den Klang von Kirchenorgeln“ von J. Angster, S. Pitsch, A. Miklós rundet das Thema ab.

Der nächste Abschnitt bietet den Interessierten unterschiedliche Themenbereiche an, in denen der Leser einen für ihn interessanten Lesestoff finden kann: „Deutschtum und Katholizismus im Königreich Ungarn“ vor dem ersten Weltkrieg“ von Josef Haltmayer, „…per wasser hier angelanget… Donauwörth und die Auswanderung nach Ungarn“ von Ottmar Seuffert, „Drei weitgehend tabuisierte Topoi bei den Donauschwaben“ von Stefan Teppert, „Sakrale Denkmäler in Wudigeß/Budakeszi“ von Maria Herein-Körös und „Der Architekt Samuel Petz (Samu Pecz) und seine Bauten“ von Klaus Loderer.

Der dritte Teil „Feuilleton“ beinhaltet geschichtliche, musikalische Themen, Gedichte von Josef Michaelis, der den Donauschwäbischen Kulturpreis 2007 bekam. Bücherschau schließt die von breitgefächertem Themenangebot geprägte Ausgabe 2006.

Den Jahrgang 34 schmückt ein vierfarbiges Bild von Josef de Ponte mit der Überschrift: “Die drei pannonischen Musen“. Bei der Zusammenstellung der Beiträge hat der Redakteur Rudolf Fath gute Arbeit geleistet.

Katharina Eicher-Müller

2005

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (33) 2005 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg, Heidelberg, 2005, 144 Seiten ISBN 978-3-911210-32-4 |

Im Mittelpunkt der Ausgabe 2005 des „Archivs der Deutschen aus Ungarn“ steht das Andenken des großen ungarndeutschen Malers Josef de Ponte. Sein künstlerisches Werk umfasst eine große Palette von Blei- und Betonglasfenstern, Mosaiken, Fresken, plastischer Gestaltung, Buchillustrationen. Der Künstler verschönerte 60 Kirchen und Kapellen in In- und Ausland, wie in Brasilien, Frankreich, Österreich, Spanien, Ungarn und in der Schweiz. Auch „Das Archiv der Deutschen aus Ungarn“ wurde mit den Bildern von Josef de Ponte geschmückt. Nicht nur sein künstlerisches Lebenswerk ist bedeutend, sondern „faszinierte er durch Menschlichkeit“, wie Rudolf Fath in seiner Grabrede betonte.

Der nächste große Abschnitt beinhaltet die wissenschaftlichen Beiträge, die aus den Federn von Prof. Dr. Immo Eberl, Prof. Dr. Lajos Gecsényi, Prälat Josef Haltmayer, Dr. Ernst Hauler, Dr. Paul Ginder, Stefan Teppert und Dr. Béla Bellér stammen. In dem Beitrag „Deutschland und Südosteuropa“ analysiert Immo Eberl die Beziehungen zwischen Deutschen und den Völkern Südosteuropas, wobei der Verfasser zuerst die Begriffe Deutschland und Südosteuropa genau abgrenzt. Er stellt fest, dass die Kontakte mit Ungarn durch die Konfrontation zwischen Ungarn und Österreich seit 1867 im sog. Ausgleich rückläufig sind. „Durch den Ausgleich war eine Situation geschaffen worden, die dazu führte, dass sich Ungarn immer selbständiger machen konnte, wobei sich eine nationalistische Entwicklung anbahnte, die sich gegen die deutschen Bewohner Ungams richtete, aber ebenso auch gegen die aus anderen Nationen stammenden Einwohnern des Landes. Die staatliche Tendenz ging dahin, diese Einwohner des Landes zu magyarisieren und damit der Gesamtbevölkerung vollständig zu integrieren“.

In dem Beitrag von Lajos Gecsényi geht es um die „Handelsbeziehungen zwischen Ungarn und den süddeutschen Städten am Anfang der Frühen Neuzeit“. Der Verfasser beweist, dass es rege Handelsbeziehungen zwischen Ungarn und den deutschen Gebieten gab, die sogar Ungarns osmanische Besetzung im Mittelalter und durch die zahlreichen Kriege nicht abbrachen.

Prälat Josef Haltmayer beschäftigt ich mit dem Thema: „Die Ansiedlung der Donauschwaben in Ungarn und ihr Aufstieg bis 1848“. In diesem Aufsatz wird mit einigen „klischeehaften Vorstellungen“ abgerechnet, die einer Korrektur unterzogen werden müssten, behautet der Autor.

„Die Sathmarer Schwaben im Spannungsfeld donauschwäbischen Identitätsbewusstseins und ungarischer Madjarisierungspolitik“ trägt die Überschrift der Beitrag von Ernst Hauler.

Stefan Teppert stellt die Frage: „Wie spiegelt sich der Donauschwabe in den Augen seiner Nachbarvölker?“ Er zeigt auf, wie sich das Bild über die Deutschen während der Geschichte auf dem Gebiet von Serbien, Kroatien, Rumänien und Ungarn änderte.

Den Aufsatz des bekannten Historikers Béla Bellér über György Bodor: „Schatten über der Sekler Landnahme – Kritische Auseinandersetzung mit der Denkschrift des György Bodor“ übersetzte Franz Wesner, gleichzeitig kommentiert der Übersetzer die Fußnoten auf unkonventionelle Weise. Johann Till liefert am Ende des Artikels Hintergrundinformationen. Gy. Bodor war der selbst ernannte Kommissar, der die Vertreibung der Deutschen aus Südungarn mit Härte durchführte.

Paul Ginder schreibt über „Die Rolle der Potsdamer Konferenz bei der Vertreibung der Ungarndeutschen“.

Der dritte große Abschnitt beinhaltet feuilletonistische Beiträge, wie Erinnerungen, Gedenkzeilen, Anekdoten.

Das Archiv 2005 endet mit Buchbesprechungen. Den Jahrgang 33 schmückt ein vierfarbiges Bild von Josef de Ponte mit der Überschrift: „Der friedliche Garten am Heuchelberg“. Für den Inhalt ist Rudolf Fath verantwortlich.

Katharina Eicher-Müller

2004

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (32) 2004 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg, Heidelberg, 2005, 129 Seiten ISBN 978-3-911210-31-7 |

Die Ausgabe 2004 des „Archivs der Deutschen aus Ungarn“ ist ein geistiges Produkt des neuen Schriftleiters Rudolf Fath. Auf gewohntem Niveau findet der Leser Beiträge im Zusammenhang mit dem Ungarndeutschtum aus dem Bereich Geschichte. Nach der Einführung des neuen Schriftleiters stammt aus den Federn von Gerda Weidlein der Artikel „Zum 100. Geburtstag von Dr. phil. Habil. Johann Weidlein“. Die Verfasserin würdigt die vielfältige Tätigkeit ihres Vaters, des Nestors der ungarndeutschen Geschichtsforschung, der sich in seinem Lebenswerk mit den verschiedenen Aspekten der Vertreibung der Deutschen aus Ungarn beschäftigte und unermüdlich und kompromisslos nach der historischen Wahrheit suchte.

Ein Zeitzeuge, Georg Richter, berichtet über das Erlebte in der sowjetischen und ungarischen Kriegsgefangenschaft mit dem Titel „Neun Jahre lebendig tot“.

Mathias Beer, der Mitarbeiter des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, beleuchtet das Themenkomplex Umsiedlung, Flucht und Vertreibung aus Südosteuropa am Ende des Zweiten Weltkrieges mit der Überschrift „Die vergessenen Vertriebenen“. Der Verfasser bemängelt, dass „die gegenwärtigen Auseinandersetzung mit Flucht und Vertreibung… die spezifischen Prägungen, die unterschiedlichen Herkunftsorte und –regionen der Flüchtlinge und Vertriebenen sowie damit verbundene spezifische Ursachen und Formen des Verlassens der Heimat wenig beachtet“. In seinem Beitrag befasst sich der Autor mit der Situation der drei Staaten, Rumänien, Jugoslawien und Ungarn, und arbeitet die Unterschiede aus.

Cornelius Petrus Maier, Herausgeber des Augustinerlexikons, erörtert das Thema „Die Intellektuellen der deutschen Minderheit in Ungarn – Ihr kultureller Überlebenskampf in der Vergangenheit und ihre Aufgaben in der Zukunft“. Der Verfasser zeigt die Lage und Stellung der deutschen Sprache im 19. Jahrhundert in Ungarn und stellt fest, welche Faktoren und Methoden die deutsche Intelligenz in Ungarn beeinflusst, bzw. geformt hatten. Am Anfang des 20. Jahrhunderts war die Herausbildung einer deutschen Intelligenz durch die bewusst schlechte Bildungspolitik für die deutsche Minderheit unmöglich. Die Folgen der Vertreibung und der sozialistischen Bildungspolitik für die Minderheiten in Ungarn brachte wieder keine Möglichkeit zum Heranwachsen einer bewussten deutschen Intelligenz. Eine neue Chance ergab sich nach der Wende für das Deutschtum in Ungarn. Der Autor stellt die Frage im Bezug der fehlenden deutschen Schuleinrichtungen: „Wird eine deutsche Minderheit ohne ihre intellektuellen in Ungarn in Zukunft existieren können?“

Im Beitrag von G. Weidlein „Das Schicksal des ungarnländischen Deutschtums nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges“ analysiert die Verfasserin die Geschichtsereignisse und deren Folgen für die Ungarndeutschen. Ein aktuelles Thema in Ungarn greift Magdalena Marsowszky auf: „Ist der Antisemitismus in Ungarn wieder hoffähig? – Eine Gegenwartsanalyse“ Dieser Beitrag basiert auf dem Vortrag, den Frau Marsowszky auf dem Konvent der Suevia Pannonica in Ulm 2004 hielt.

Zwei geschichtliche Themen runden den Band 2004 ab, eins „Der verweigerte Unterricht in der Muttersprache. Die Unterdrückung unserer deutschen Kultur in Ungarn“ von Cornelius Petrus Mayer und „„Die gute alte Zeit“ von Cikó – eine offizielle Beschreibung des Dorfes von 1829“ von Gerda Weidlein.

Vor allem aus den Federn von Johann Till stammen im Kapitel „Bücherschau“ die Vorstellungen der neuesten Bücher, die in der letzten Zeit im Zusammenhang mit Ungarndeutschen erschienen.

Am Schluss werden die Preisträger der Suevia Pannonica 2004 und 2005 mit Fotos vorgestellt.

Josef de Ponte schmückt den Jahrgang (32) mit dem mehrfarbigen Titelbild. „Der Traum meiner Heimatlandstadt Ofen-Pest mit dem Fluss und den Brücken“.

Katharina Eicher-Müller

2003

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (31) 2003 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg, Heidelberg, 2004, 144 Seiten ISBN 978-3-911210-30-0 |

In der Ausgabe 2003 des „Archivs der Deutschen aus Ungarn“ findet der Leser Beiträge im Zusammenhang mit dem Ungarndeutschtum aus den Bereichen Geschichte, Mundart, Volkskunde. Reinhold Drescher geht in seiner Abhandlung „Vom Morgenrot unserer Geschichte - Anfänge deutschen Lebens in Pannonien“ der Frage nach, ab wann das deutsche Leben auf dem Boden von Pannonien existiert und ob es kontinuierlich dort anwesend war.

Karl-Peter Krauss zeigt in seinem Beitrag „Deutsche Auswanderer in Ungarn im 18. Jahrhundert - Die Herrschaft Bóly“ die Auswanderungsmotive der Deutschen aus Baden-Württemberg, den Verlauf der Ansiedlung in Südungarn, die Lebensformen der Ansiedler und Konsolidierungskonflikte auf. Der Verfasser beschreibt vier Phasen der Ansiedlung der Deutschen, die sich zeitlich überschneiden. In der dritten Phase (1744-1746) wurden die Serben auf den Befehl der Eigentümerin, der Gräfin Eleonora von Batthyány-Strattmann, ausgesiedelt, damit veränderte die Herrin das ethnische Gefüge in ihrer Herrschaft. „Die Teutschen sind emsig, arbeitsam und cultivieren mit vieler Mühe und anstregung Ihre Felder“, schrieb der herrschaftliche Fiskal Strázsay im 19. Jahrhundert in einem Brief, „daher sind sie auch wohlhabender.“ Die Ansiedlung war ein Prozess, bei dem die Siedler viele Rückschläge erleiden mussten, demographische Krisen, Krankheiten, Gemarkungsgrenzstreitigkeiten, dazu kam die Bedrohung durch die Räuberbanden, die aus den verdrängten, erbosten Serben bestanden. In seinem Fazit macht der Verfasser uns darauf aufmerksam, dass die stereotype Aussage, dass die deutschen Siedler in öde, unbesiedelte Landschaften in Ungarn kamen, überprüft werden muss.

Friedrich Spiegel-Schmidt befasst sich in seinem historischen Beitrag mit der Zeit der Monarchie: „Die Entwicklung des Nationalitätenproblems in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie“ und Anneliese Till mit einem volkskundlichen Thema „Der heilige Wendelin und seine Verehrung bei den Ungarndeutschen“.

Die Wissenschafts-Preisträgerin der Suevia Pannonica, Krisztina Kaltenecker, erläutert in ihrem Aufsatz „Über die Entstehung der ungarndeutschen Siedlung Sankt Stephan bei Darmstadt“ den schweren Prozess der Gründung der Siedlung.

Neben der Wissenschafts-Preisträgerin kommen noch Nachwuchswissenschaftlerinnen aus Ungarn mit zwei Beiträgen zu Worte: Claudia Papp: „Der organisierte Kampf um Frauenrechte in der Horthy-Ära“ und Zsuzsanna Gerner: „Zu Identitätskonzepten der Ungarndeutschen um die Jahrhundertwende“.

Anton Tressel stellt exemplarisch mit dem Beispiel in Tarjan und in Södjen den Verlust der Muttersprache dar, mit der Überschrift: „Über den Madjarisierungsdrang in Deutsch-Södjen und Tarian“. In seinen Schlussfolgerungen vergleicht er die Situation der Ungarn, die in der 1949 in die Slowakei gekommenen Zwillings-Gemeinde Ungarisch-Södjen leben und die der Ungarndeutschen in Tarjan und stellt fest, dass die Deutschen in Tarjan, die 80% der Bevölkerung bilden, keine ausreichenden deutschen Bildungseinrichtungen besitzen, im Gegensatz zu den Ungarn in der Slowakei.

Krisztián Ungváry beschäftigt sich in seinem Aufsatz mit der Frage des Turanismus „Der ungarische Turanismus - Ein geistiger Irrweg der Zwischenkriegszeit“. Der Turanismus ist die Zuwendung zu euro-asiastischen Vorfahren im 19. Jahrhundert in Ungarn, in dem die Führungsrolle des ungarischen Volkes hervorgehoben wird. Ferenc Szálasi, der Führer der Pfeilkreuzler, integrierte viele Gedanken des Turanismus. Diese turanistischen Vereinigungen wurden 1945 verboten. Zusammenfassend stellt der Verfasser fest, dass die turanistischen geistigen Strömungen die konservative Reaktion auf die moderne Welt zu betrachten sind. Es hatte auch positive Züge, zum Beispiel die Tibet-Forschung. Der Verfasser betont, dass nur Teile der ungarischen Gesellschaft von diesen Ideen beeinflusst wurden.

Das Buch wird mit einem sprachwissenschaftlichen Aufsatz des Suevia-Pannonica-Preisträgers Peter Kappel „Wortstellung und Adjunktklammer in hypotaktischen Strukturen der schwäbischen Varietät von Tevel in Südungarn“ abgerundet.

Josef de Ponte schmückt den Jahrgang (31) mit dem zweifarbigen Titelbild. „Mittelalterliche Zünfte in meiner Heimatstadt Ofen - 1975 - Entwurf für ein Wandbild“. Für den Inhalt des Archivs ist zum letzten Mal Dr. Josef Schwing verantwortlich, der die Redaktion des Archivs in junge Hände übergab. An dieser Stelle sagen wir ein herzliches Dankeschön für seine langjährige Arbeit.

Katharina Eicher-Müller

2002

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (30) 2002 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg, Heidelberg, 2002, 144 Seiten, ISSN 0176-0432 ISBN 978-3-911210-29-4 |

In der Ausgabe 2002 des „Archivs der Deutschen aus Ungarn“ finden die Leser die Fortsetzung des Beitrages von Rita Pavel „Die ungarndeutsche Literatur nach 1945“ über die mittlere Generation (Schriftsteller, die zwischen 1926 und 1934 geboren sind) und die jüngere ungarndeutsche Schriftstellergeneration: Claus Klotz, Valeria Koch, Nelu Bradean-Ebinger, Josef Michaelis (Jahrgänge: 1950 bis 1956).

Die junge Wissenschaftlerin zählt zu der mittleren Generation die Autoren: Anton Thomas, Josef Mikonya, Franz Siebert, Ludwig Fischer, Engelbert Rittinger, Georg Wittmann, Josef Kanter und Erika Ács. Sie legt über das Schaffen der oben genannten Autoren eine gründliche Analyse vor.

Anlässlich des 200. Geburtstages von Nikolaus Lenau bringt Antal Mádl einen wertvollen Beitrag über den Dichter. Csaba Földes, Professor an der Universität in Vesprim, analysiert den Stand, die Entwicklung und Probleme des Deutschunterrichtes in Ungarn und beschreibt in einem Kapitel „Die sprachliche Konstellation der Ungarndeutschen“. Mit einem interessanten Thema beschäftigt sich Heike Müns: „Forschungen zur ungarndeutschen Volkskunde in der ehemaligen DDR und in der Bundesrepublik Deutschland“. Die Autorin geht u.a. der Frage nach, ob es Forschungen zu den Ungarndeutschen in der ehemaligen DDR gab. Sie stellt in ihrem Erfahrungsbericht fest, dass sich vier DDR – Wissenschaftler das Thema seit Anfang der 70-er angenommen haben, Dr. Kurt Petermann, Dr. Axel Hesse, Dr. Rudolf Weinhold, Dr. Heike Müns, aber „es gab also kaum nennenswerte Veröffentlichungen über die Ergebnisse der DDR-Forschung über die Ungarndeutschen“. Weinhold kritisierte die Forschung zu den Donaudeutschen in der Bundesrepublik und nannte diese in einer Veröffentlichung revanchistisch und antikommunistisch. Müns zieht den Schluss: „Und außerdem galten die Deutschen in Ungarn … für einen DDR Bürger als nicht einmal vorhanden, denn bereits 1949 wurde die Zentralverwaltung für Umsiedler … aufgelöst, u.a. aus Furcht vor einer Organisation der Vertriebenen und Forderungen nach einem Lastenausgleich“.

Krisztian Ungváry befasst sich in einem Aufsatz mit dem Thema: „Antisemitismus und Deutschfeindlichkeit“. Der Verfasser behauptet, dass der ungarische Nationalismus seit 1920 nicht nur jüdische Opfer hatte, sondern besonders nach 1945 die Fehler bei den Ungarndeutschen suchte. Nach 1919 wurde es zur allgemeinen Ansicht, dass das Wohlergehen des Madjarentums zwei innere Feinde hat: die Juden und Schwaben. Der Autor beweist mit treffenden Zitaten, dass die „Völkischen“, wie Endre Bajcsy-Zsilinszky, Gyula Illyés, neben Antisemitismus auch einen Kampf gegen die Deutschen geführt haben. Aber die Deutschfeindlichkeit war in den 30-er Jahren wegen der guten Beziehungen zum Dritten Reich nur durch Verschleierung möglich. Der Rassismus war auch in der Regierungspolitik zu erkennen, in Form von Namenmadjarisierung und die Unterstützung der hitlerschen Umsiedlungsabsichten. Auch zahlreiche Vereine bildeten sich, die in ihren Satzungen zum Kampf gegen die fremden Rassen aufriefen. Ungváry geht mit seinen Schlussfolgerungen soweit, dass er aussagt, dass „der Rassenschutzgedanke in Europa zuerst in Ungarn aufgetreten … war“ und dass „Nazi-Parolen wie z.B. `Deutschland erwache!` aus der Nazi-Parolen-Sammlung der `Erwachenden Madjaren` entlehnt wurde“.

Paul Ginders Aufsatz beschreibt den „Erzbischof Johann Ladislaus Pyrker (1772-1847), mit dem Untertitel „Das `deutsche` Element“ im Hinblick auf die katholische Kirche in Ungarn, Auswirkung des „Pyrker-Prozesses“ von 1831“. Das künstliche Schaffen von Josef de Ponte, des Gestalters der Titelbilde der Archive, stellt Johannes Weißbarth: „Kunst am Bau - ein wieder aktuelles Thema“ dar.

Der letzte Teil des Archivs 2002 beinhaltet die Buchbesprechungen über interessante Neuerscheinungen im Bereich Ungarndeutschtum.

Den Jahrgang (30) schmückt ein vierfarbiges Bild von der rechten Bildhälfte des zweiteiligen Mosaikfensters von Josef de Ponte, das im Donauschwäbischen Zentralmuseum in Ulm zu sehen ist. Für den Inhalt ist Dr. Josef Schwing verantwortlich.

Katharina Eicher-Müller

2001

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (29) 2001 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg, Speyer, 2002, 144 Seiten ISBN 978-3-911210-28-7 |

In der Ausgabe 2001 des „Archivs der Deutschen aus Ungarn“ findet der Leser u.a. Beiträge ungarndeutscher Nachwuchswissenschaftler. Die Suevia Pannonica vergibt für gute Arbeiten im Bereich Ungarndeutschtum einen Förderpreis ab dem Jahr 2000. Für ihre ausgezeichnete Diplomarbeit „Die ungarndeutsche Literatur nach 1945“ wurde Rita Pavel, Absolventin der „Eötvös Loránd“ Universität in Budapest, ausgezeichnet. Den ersten Teil ihrer Arbeit kann der interessierte Leser im Archiv finden.

Nora Rutsch, Preisträgerin der Suevia Pannonica, berichtet über „Die Vertreibung der Deutschen aus Lánycsók/Lantschuk (Komitat Baranya)“. Die Lantschuker wurden 1948 in die damalige russische Zone vertrieben. Die Verfasserin erläutert, nach welchen Aspekten die zu ausweisenden Personen ausgesucht wurden und wie die damalige DDR-Regierung das Flüchtlingsproblem mit administrativen Methoden aus der Welt geschafft hat. Die Vertriebene nannte man „Umsiedler“ in der Ostzone. 1949 „wurden die für die Vertriebenenfragen zuständigen Behörden aufgelöst“ und allerlei Organisationen auf landsmannschaftlicher Ebene verboten.

Mit der modernen linguistischen Forschungsmethode, der matched-guise-Technik, bedienten sich die jungen Nachwuchswissenschaftler, Peter Kappel und Attila Németh, von der Universität Szegedin/Szeged, als sie das Ungarisch der Roma untersuchten. Über ihre Forschungsergebnisse berichten die Sprachforscher in dem Artikel „Aspekte der Spracheinstellungsforschung anhand von Minderheiten in Ungarn“. Die Verfasser kamen zu den Schlussfolgerungen, dass „die Diskriminierungsproblematik der Roma ein komplexes Bild zeigt. Sie realisiert sich nicht nur in gesellschaftlichen Urteilen, sie dürfte auch im Zusammenhang mit dem Sprachgebrauch der Minderheiten wirksam sein.“ Neben den Ergebnissen der jungen Nachwuchsgeneration wird der Leser mit Aufsätzen mit den folgenden Themen konfrontiert: „Über die historischen Wurzeln des Madjarisierungsdranges“ von Paul Ginder, Friedrich Spiegel-Schmidt, der im Februar 2002 seinen 90. Geburtstag in bester Gesundheit feiern konnte, schreibt über „Die Rolle der Kirchen bei den Donauschwaben im Zeitalter des Nationalismus“.

József Vonyó, der Geschichtslehrstuhlleiter an der Janus-Pannonius-Universität in Fünfkirchen/Pécs, analisiert die Nationalitätenpolitik der Gömbös-Regierung in Ungarn mit dem Titel „Neue Aspekte zur Nationalitätenpolitik des Ministerpräsidenten Gyula Gömbös“. Im Beitrag stellt der Verfasser fest, dass die Gömbös-Regierung die begründeten und berechtigten Forderungen der deutschen Minderheit nicht anerkannte, weil der Parteiführer und Ministerpräsident, der selbst deutscher Abstammung war, diese Bevölkerungsgruppe als ein Teil der ungarischen Nation betrachtete. Vonyó zeigt mit Hilfe der neuesten Archivquellen, warum die deutsche Bevölkerung in der Baranya kein Gömbös-Anhänger war.

Susanna Karly-Berger geht dem volkskundlichen Problem nach, wie sich die Tracht der Donaudeutschen im Zuge der Geschichte änderte, mit dem Beitrag: „Der Herkunft, Entstehung und dem Wandel der Tracht des Ofner Berglandes auf der Spur“. Der letzte Teil des Archivs beinhaltet Buchbesprechungen über Neuerscheinungen im Bereich Ungarndeutschtum.

Den Jahrgang (29) schmückte mit dem Titelblatt Josef de Ponte mit der symbolischen Darstellung der Christianisierung und Verteidigung Ungarns nach abendländischem Vorbild. Dieses Bild ist ein Mosaikbild des ungarndeutschen Künstlers, das im Donauschwäbischen Zentralmuseum in Ulm zu sehen ist. Für den Inhalt des Archivs ist Dr. Josef Schwing verantwortlich.

Katharina Eicher-Müller

2000

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (28) 2000 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg, Heidelberg, 2000, 144 Seiten, ISSN 0176-0432 ISBN 978-3-911210-27-0 |

Die Ausgabe 2000 beinhaltet Beiträge aus der Musik, der Geschichte und der Sprachwissenschaft des Ungarndeutschtums und der Kirchengeschichte.

Norbert Spannenberger geht dem historischen Thema nach: „Der Volksbund der Deutschen in Ungarn. Eine nationalsozialistische Volksgruppe oder eine nach Emanzipation strebende Minderheitenorganisation?“ Er stellt fest: „Der Volksbund blieb unter dem Strich in jeder Hinsicht ein Torso. Er konnte seiner eigenen Zielsetzung, geistige, kulturelle, politische, wirtschaftliche und soziale Heimstätte aller Deutschen in Ungarn sein, nicht gerecht werden. Weder die gesellschaftliche, noch die politische Emanzipation konnte er durchsetzen, obwohl er gerade mit diesem Anspruch gegründet worden war. Mit der nur in Ansätzen erfolgten Umwandlung in eine nationalsozialistische Volksgruppenorganisation ab 1941 vermochte er auch die Erwartungen Berlins nicht erfüllen“.

Bela Beller: „Nationalitätenjahrhunderte“ beschreibt die tiefsitzende Differenz bei der Beurteilung der Minderheitenfrage in der ungarischen Gesellschaft. Die selbstverständliche Forderung der Gleichbehandlung der ungarischen Minderheit in den Nachbarstaaten wird im eigenen Lande den in Ungarn lebenden Nationalitäten verweigert.

Alexander Pinwinkler aus Salzburg beschäftigt sich mit dem Thema „Deutschtumsstatistik als wissenschaftliches Instrument zur Revidierung der Friedensverträge von Versailles und Saint-Germain?“ Ein Beitrag von dem österreichischen Statistiker Wilhelm Winkler (1884-1984)“

Heike Müns stellt „Neue Handschriftliche Musikaufzeichnungen der Deutschen in Nadasch/Mecseknádasd (Baranya, Ungarn) vor. Die Verfasserin analysiert die Bedeutung dieser Aufzeichnungen, erörtert Parallele mit anderen deutschen Minderheiten, wie Russendeutsche, beschreibt, welche Art von Liedern in diesen Aufzeichnungen festgehalten wurden. Sie resümiert, „Die neueren Liederhefte waren alle… seit 1955 angelegt worden von Frauen und Männern, auch Ehepaaren, verschiedener Alters- und Berufsgruppen. Dabei orientierten sich die Schreiber in der Regeln an der ungarischen Orthographie und Aussprache sowie der eigenen schwäbischen Mundart“.

Es gibt noch interessante Beiträge von Josef Schwing mit der Überschrift „Die deutschen Ortsnamen Südtransdanubiens (Ungarn)“, von László Orosz „Ein Leben im Dienste der Forschung des südostdeutschen Raumes: Fritz Valjavec (1909-1960), von Heinrich Kéri: „Der Untergang des deutschen Luthertums im Tolna-Baranya-Schümeger Seniorat (Ungarn), von Mihály Dobrovics, Sándor Öze: Wandel des Türkenbildes bei den ungarischen Protestanten im 16. Jahrhunderts“. Katharina Eicher-Müller stellt die Preisträger 2000 vor.

Der letzte Teil des Archivs beinhaltet die Buchbesprechungen über interessante Neuerscheinungen im Bereich Ungarndeutschtum.

Den Jahrgang (28) schmückte mit dem Titelblatt Josef de Ponte, für den Inhalt ist Dr. Josef Schwing verantwortlich.

Katharina Eicher-Müller

1999

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (27) 1999 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg, Heidelberg, 2000, 144 Seiten, ISSN 0176-0432 ISBN 978-3-911210-26-3 |

In der Ausgabe 1999 erschien u.a. der Vortrag am Festkonvent in Ulm von Michael Józan-Jilling. Auch das Material der in Backnang abgehaltenen Kulturtagung des Sozial- und Kulturwerkes der Deutschen aus Ungarn wird im Band vorgestellt.

Der Leser kann u.a. die Beiträge zu den folgenden Themen: „Zwei 150jährige ungarndeutsche Gedenkschriften“ von Friedrich Spiegel-Schmidt, „Kann eine Volksgruppe ohne Muttersprache bestehen?“ von Nelu Bradean-Ebinger, lesen. Über die „Aktuelle Lage der deutschen Jugend in Ungarn“ berichtet Norbert Spannenberger. Der junge Historiker schrieb auch über „György Steuer, Regierungskommissar für die deutsche Minderheit in der Bethlem-Ära“. Franz Galambos-Göller beschäftigt sich mit dem tätigen Lebensweg des Professors und Pfarrers Michael Haas, der 1858 zum Bischof von Sathmar ernannt wurde. Der ungarische Gesichtsforscher, Miklos Füzes, schildert in dem Beitrag „Volksgericht in óbánya/Alte Glashütte?!“, was im Jahre 1952 in dem Branauer Dorf in Ungarn geschah.

Der Band beinhaltet weiterhin die Lobreden und Begrüßungen anlässlich der Feierstunde der Kulturpreisverleihung. Den Kulturpreis erhielt Lorenz Kerner, der Vorsitzende des Nikolaus-Lenau-Vereins in Fünfkirchen, ehemaliger Vorsitzende der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen in Budapest. Jürgen Schmidt, der Oberbürgermeister der Stadt Backnang, und Klaus Erlekamm bekamen die Goldene Verdienstmedaille des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes.

Es wird auch darüber berichtet, welche die „glücklichen“, engagierten, ungarndeutschen Studenten sind, die im Jahr 1999 die SUEVIA PANNONICA - Förderpreise bekamen. Anspruchsvolle Beiträge von Friedrich Spiegel-Schmidt, Paul Ginder und Lóránt Tilkovszky ergänzen das Buch.

Der letzte Teil des Archivs beinhaltet die Buchbesprechungen über interessante Neuerscheinungen im Bereich Ungarndeutschtum.

Den Jahrgang (27) schmückte mit dem Titelblatt Josef de Ponte, für den Inhalt ist Dr. Josef Schwing verantwortlich.

Katharina Eicher-Müller

1998

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (26) 1998 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg, Speyer, 1998, 128 Seiten ISBN 978-3-911210-25-6 |

Das diesjährige „Archiv der Deutschen aus Ungarn“ wurde von dem neuen Schriftleiter, Josef Schwing, betreut. Auf diesem Wege sagen wir ein herzliches Dankeschön Herrn Friedrich Spiegel-Schmidt für seine fünfzehnjährige engagierte Arbeit für die Ausgabe. Im Mittelpunkt des „Archivs der Deutschen aus Ungarn“ im Jahre 1998 steht das Material der in Backnang abgehaltenen Kulturtagung des Sozial- und Kulturwerkes der Deutschen aus Ungarn.

Der Leser kann u.a. die Beiträge zu den folgenden Themen „Was hat Ungarn durch die Vertreibung der Ungarndeutschen verloren“ von Loránt Tilkovszky, „Der Verlag Gustav Heckenast“ von Antal Mádl, „Vier deutsche Frauen ungarischer Könige“ von Horst Glassl lesen. Der ungarische Gesichtsforscher, Loránt Tilkovszky, schildert, was die Ungarn alles durch die Vertreibung gewannen: 45000 Häuser, eine halbe Million Katasraljoch Land, verloren die fleißigen Bauern, die eine gut funktionierende Landwirtschaft hinterließen. Obwohl mit Hilfe der ungarischen Gendarmen die Zwangrekrutierung stattfand, wurden eben diese zwangrekrutierten Ungarndeutschen als Faschisten abgestempelt. „Ungarn verlor wertvolle Staatsbürger“ auch im Wirtschaftsfaktor, z. B. im Bergbau. Um den Wirtschaftsschaden kleiner halten zu können, versuchte man in diesem Bereich durch die Abschwächung der Vertreibungsgesetze die Verluste einzuschränken.

Der Band beinhaltet weiterhin die Lobreden und Begrüßungen anlässlich der Feierstunde der Kulturpreisverleihung. Den Kulturpreis erhielt Geza Hambuch, sowie den Lenau-Preis bekam Heinrich Becht.

Der zweite Teil der Ausgabe 98 beinhaltet wertvolle Beiträge von Barbara Gaug und Otto Heinek, die den Festvortrag am Konvent der SUEVIA PANNONICA 1996 und 1997 hielten. Barbara Gaug beschäftigt sich mit der Muttersprache der Banaterdeutschen nach dem Trianoner Friedensvertrag und beschreibt für die Ungarndeutsche beneidenswerte Schulsituation auch in der sozialistischen Zeit, in der das Erlernen der deutschen Sprache auf einem relativ hohen Niveau möglich war. Otto Heinek stellt die durch das Minderheitengesetz entstandene positive Situation in Ungarn für die Minderheiten dar, die sich durch die Minderheitenselbstverwaltungen als legitimer Vertreter immer mehr an den Entscheidungen beteiligt sind.

Auch die Erforschung der geschichtlichen Rolle von Franz Anton Basch wird im diesjährigen Archiv von Norbert Spannenberger fortgesetzt mit dem Titel: „Der Vortrag von Franz Anton Basch in München 1926.“

Béla Bellér, der verstorbene ungarische Geschichtsforscher, weist in seinem Artikel „Ein leises Veto”, der 1987 in der Zeitschrift „Élet és irodalom” erschien, also noch im Sozialismus, auf das widersprüchliche Verhalten der ungarischen Gesellschaft bei der Vertreibung.

Zwei geschichtliche Beiträge von Miklos Füzes und Paul Ginder befassen sich mit der Zeit vom Mittelalter bis zur ungarischen Revolution 1848.

Es wird auch darüber berichtet, welche die „glücklichen“, engagierten, ungarndeutschen Studenten sind, die im Jahr 1998 die SUEVIA PANNONICA - Förderpreise bekamen. Der letzte Teil des Archivs beinhaltet die Buchbesprechungen über interessante Neuerscheinungen im Bereich Ungarndeutschtum.

Den Jahrgang (26) schmückte mit dem Titelblatt Josef de Ponte.

Katharina Eicher-Müller

1997

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (25) 1997 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg, Heidelberg, 1997, 128 Seiten ISBN 978-3-911210-24-9 |

Im Mittelpunkt der Ausgabe stehen die Referate, die an der von der Geschäftsführerin der Suevia Pannonica, Katharina Eicher-Müller, organisierten studentischen Tagung in Budapest gehalten wurden. Die Suevia Pannonica lud Studenten und Akademiker ins deutsche Gymnasium in Pesterzsébet am 11. und 12. Oktober 1996 ein. Die Tagung wurde finanziell von der Donauschwäbischen Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg unterstützt.

Die Vorträge beschäftigten sich mit den folgenden Themenbereichen: ungarndeutsche Studentenschaft zwischen den Weltkriegen, Bedeutung der Jugend für die Zukunft, Fragen der Ausbildung junger ungarndeutschen Akademiker, Rolle der deutschen Sprache und des Brauchtums im Leben der ungarndeutschen Studenten.

Die Vortragenden waren: Attila Reisz, Thomas Till, Krisztina Figura, Balint Kolnhofer, Erika Wetzel, Bernadett Gebhardt, Norbert Spannenberger, Stefan Wigand, Peter Krein, von Seite der Studentenschaft. Ungarndeutsche Akademiker und Professoren der verschiedenen ungarndeutschen Hochschulen hielten ein Referat: Elisabeth Knipf (Germanistisches Institut, Budapest), Adelheid Manz (Hochschule, Baja), Karl Manherz. (Germanistisches Institut, Budapest).

Grußworte sprachen Johann Till/ Heidelberg, Vorsitzender der Suevia Pannonica, Eugen Christ/ Stuttgart, der Geschäftsführer der Donauschwäbischen Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg, Georg Krix/ Budapest, Vorsitzender der Jakob-Bleyer-Gemeinschaft, Maria Herzeg-Kóthy/ Budapest, Geschäftsführerin der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen in Budapest.

Im zweiten Teil des Archivs gibt es Geschichtliches von dem Schriftleiter des Archivs Friedrich Spiegel-Schmidt mit dem Titel „Deutsche in Ungarn 1848-1918“, Zukunftweisendes geschrieben von Lorenz Kerner „Blick in die Zukunft“.

Im dritten Teil des Buches findet der Leser Beiträge aus den verschiedensten Bereichen des Ungarndeutschtums, wie von Henriette Mojem „Charisma eines donauschwäbischen Tenors Franz Seidl“ oder „Unvergessene Heimat“ von H. Rudolph.

Der Band endet mit Buchbesprechungen.

Das Titelblatt wurde mit dem Bild von Josef de Ponte „Ofen von der Fischerbastei aus gesehen, mit der Donau und Margaretheninsel sowie Ofner Bergen“ geschmückt.

Katharina Eicher-Müller

1996

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (24) 1996 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg Ludwigshafen, 1996, 128 Seiten ISBN 978-3-911210-23-2 |

Im Mittelpunkt der Ausgabe des „Archivs der Deutschen aus Ungarn“ im Jahre 1996 steht das Material der in Backnang abgehaltenen Kulturtagung des Sozial- und Kulturwerkes der Deutschen aus Ungarn.

Der Leser kann u.a. die Beiträge zu den folgenden Themen „Beitrag der Deutschen zu Aufbau und Tätigkeit der Arbeiter- und Bürgerlichen Parteien in Ungarn“ vom Schriftleiter des Archivs, Friedrich Spiegel-Schmidt, „Die ungarische Diskussion über die Kollektivschuld der Deutschen und die Vertreibung“ von Ágnes Tóth lesen.

Auch das hoch interessante, heikle Thema im Zusammenhang mit den Prozessakten von Franz Basch wird von zwei Autoren dargestellt; die diese Akten studieren und die Ergebnisse in Buchform herausgeben werden, unter dem Titel „Anmerkungen zu den Akten des Volksgerichtsprozesses gegen Franz Basch“ von F. Spiegel-Schmidt und „Stellungnahme zu den Basch-Prozessakten“ von Lóránt Tilkovszky. Lorenz Kerner, der Vorsitzende der Deutschen Landesselbstverwaltung in Ungarn, stellt die neue Organisationsstruktur der Ungarndeutschen dar.

Der Band beinhaltet weiterhin die Lobreden und Begrüßungen anlässlich der Feierstunde der Kulturpreisverleihung. Den Kulturpreis erhielten Adam Englert und Robert Rohr, sowie den Lenau-Preis bekam F. Spiegel-Schmidt und Helmut Rudolf.

Der dritte Teil der Ausgabe 96 stellt noch Artikel von Heinrich Kéri dar, der sich Gedanken über die Siedlungsgeschichte des Komitats Tolnau macht. Der Verfasser behautet, dass „wir bei der Beschäftigung mit der Siedlungsgeschichte des Komites Tolnau oft Dokumente finden, die Behauptungen und Ansichten früherer Forscher widersprechen... So entstand ein Bild, das an wesentlichen Punkten einer Korrektur bedarf.“ Ernst Hauler beschäftigt sich mit der Problematik der Magyarisierung in seinem Beitrag, den wir am Konvent 1995 der Suevia Pannonica gehört haben, „Mißbrauch der Staats- und Kirchengewalt, Niedergang der Sathmarschwaben“.

Es wird auch darüber berichtet, welche die „glücklichen“, engagierten, ungarndeutschen Studenten sind, die im Jahr 1996 die SUEVIA PANNONICA - Förderpreise bekamen.

Der letzte Teil des Archivs beinhaltet die Buchbesprechungen über interessante Neuerscheinungen im Bereich Ungarndeutschtum, wie „Land an der Donau“ von Günther Schrödl, besprochen vom Schriftleiter oder von Wendelin Hambuch zusammengestellte Material über die Tagung des St. Gerhardsweks Ungarn mit der Überschrift „Kirche und Glaube der Ungarndeutschen“. Auch die Ausgaben des germanistischen Instituts in Budapest werden erwähnt; Anna und Katharina Wild: Großmutters Küche oder Holzapfels Bäumelein. Ein „Donauschwäbisches Unterrichtswerk“ ist in Planung von der Arbeitsgemeinschaft Donauschwäbischen Lehrer, das ein eigenes Schulbuch für den fächerübergreifenden Unterricht in den donauschwäbischen Siedlungsgebieten, auch in Übersee für die Volksgruppe der Donauschwaben herausgeben wird.

Den Jahrgang XIV schmückte mit dem Titelblatt Josef de Ponte.

Katharina Eicher-Müller

1995

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (23) 1995 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg Ludwigshafen, 1995, 128 Seiten ISBN 978-3-911210-22-5 |

Im Mittelpunkt der diesjährigen Ausgabe des „Archivs der Deutschen aus Ungarn“ unter der Schriftleitung des unermüdlichen Prodekans, Friedrich Spiegel-Schmidt, stehen die traurigen Ereignisse vor 50 Jahren in Ungarn, die das Schicksal der deutschen Volksgruppe schlagartig und nachhaltig verändert haben: die Vertreibung der Deutschen.

Der Band gliedert sich in vier Teile: Ereignisse im Jahre 1945 in Ungarn und dessen wahre geschichtliche Hintergründe, der Verlauf der Vertreibung, Neuigkeiten in der Suevia Pannonica, Buchbesprechungen.

Im ersten Teil kann sich der für Geschichte interessierte Leser über die Meinungen der verschiedenen Politiker im damaligen Ungarn über die Schwabenfrage, das Memorandum von István Bibó vom 14. Mai 1945 über die Lage der deutschen Minderheit in Ungarn und die alternativen Lösungsmöglichkeiten und seine weitere Tätigkeit im Bezug auf die Schwaben, über das Protokoll der Parteienkonferenz im Ministerpräsidium vom 14. Mai 1945 informieren. Aus dem Artikel vom Schriftleiter, Spiegel-Schmidt „Befreier-Befreite- Sündenböcke“ geht es hervor, daß bereits die Debrecener Regierung mit der Verordnung vom 25. Januar 1945 den Begriff „Kriegsverbrecher“ definiert hat. Merk Zsuzsa, die Historikerin aus Frankenstadt/Baja, beschreibt auf Grund der offiziellen Papiere die Behandlung einer aus der russischen Zwangsarbeit entlassen deutschen Frau aus Csávoly von Seite der ungarischen Behörden. Diese wurde auch noch in Ungarn nach der Rückkehr aus den unmenschlichen Verhältnissen bestraft. Somit stellt sie exemplarisch das traurige Schicksal der deutschen Frauen und Männer dar, die nach den Grausamkeiten der Zwangsarbeit auch das Ausgestoßensein in der damaligen Gesellschaft erleiden mussten.

Im zweiten Teil findet der Leser die in Ungarn für viel Aufregung gesorgte Festrede vom Bundesbruder Josef Wirth bei der Gedenkfeier in Lendl/Lengyel. Mit dem Thema Internierungslager und Vertreibung beschäftigen sich noch zwei Artikel: „Volksgerichtsbarkeit in Ödenburg“ von Spiegel-Schmidt und „Die Vertreibung in Budaörs“ von Hans Prach.

Der dritte Teil ist dem Vereinsleben der SUEVIA PANNONICA gewidmet. Es wird darin berichtet, welche die „glücklichen“, engagierten, ungarndeutschen Studenten sind, die dieses Jahr die SUEVIA PANNONICA - Förderpreise bekamen, welche Themen im Mittelpunkt des Konvents 1994 standen, wie präsentiert sich die Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker nach außen.

Der vierte Teil beinhaltet die Buchbesprechungen über interessante Neuerscheinungen im Bereich Ungarndeutschtum, wie über das Buch von Katharina Wild, über das Jahrhundertwerk „Unser kligendes Erbe“ Band II von Robert Rohr von Franz Seidl. Das Monumentalwerk von Ingomar Senz: Die Donauschwaben bespricht der Schriftleiter, das Buch von Gosztonyi Péter: Vihar Kelet-Europa felett analysiert Anton Tafferner. Das neue Buch vom Bundesbruder Entzmann stellt K. Eicher-Müller vor, das sich mit allgemein-menschlichen Problemen befasst.

Den Jahrgang XIII schmückte mit dem passenden Titelblatt Josef de Ponte, der Band ist von zum Thema gehörenden Zeichnungen von de Ponte und Viktor Stürmer bunt gestaltet.

Katharina Eicher-Müller

1994

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (22) 1994 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg Ludwigshafen, 1994, 120 Seiten ISBN 978-3-911210-21-8 |

1993

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (21) 1993 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg |

1992

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (20) 1992 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg |

1991

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (19) 1991 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg Geschichte der Ungarndeutschen 1920-1990 |

1990

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (18) 1990 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg |

1989

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (17) 1989 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg |

1988

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (16) 1988 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg |

1987

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (15) 1987 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg |

1986

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (14) 1986 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg |

1985

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (13) 1985 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg |

1984

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (12) 1984 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg |

1983

|

SUEVIA PANNONICA Jahrgang (11) 1983 Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg |

1981

|

Archiv der SUEVIA PANNONICA Jahrgang (10) 1981 Im Auftrag der Suevia Pannonica, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker e. V., Heidelberg ISBN 978-3-911210-09-6 |

1978/1979

|

Archiv der SUEVIA PANNONICA Jahrgang (9) 1978/1979 Im Auftrag der Suevia Pannonica, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker e. V., Heidelberg ISBN 978-3-911210-08-9 |

1973/1974

|

Archiv der SUEVIA PANNONICA Jahrgang (8) 1973/1974 Im Auftrag der Suevia Pannonica, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker e. V., Heidelberg ISBN 978-3-911210-07-2 |

1971/1972

|

Archiv der SUEVIA PANNONICA Jahrgang (7) 1971/1972 Im Auftrag der Suevia Pannonica, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker e. V., Heidelberg ISBN 978-3-911210-06-5 |

1969/1970

|

Archiv der SUEVIA PANNONICA Jahrgang (6) 1969/1970 Im Auftrag der Suevia Pannonica, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker e. V., Heidelberg ISBN 978-3-911210-05-8 |

1968

|

Archiv der SUEVIA PANNONICA Jahrgang (5) 1968 Im Auftrag der Suevia Pannonica, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker e. V., Heidelberg ISBN 978-3-911210-04-1 |

1967

|

Archiv der SUEVIA PANNONICA Jahrgang (4) 1967 Im Auftrag der Suevia Pannonica, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker e. V., Heidelberg ISBN 978-3-911210-03-4 |

1966

|

Archiv der SUEVIA PANNONICA Jahrgang (3) 1966 Im Auftrag der Suevia Pannonica, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker e. V., Heidelberg ISBN 978-3-911210-02-7 |

1965

|

Archiv der SUEVIA PANNONICA Jahrgang (2) 1965 Im Auftrag der Suevia Pannonica, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker e. V., Heidelberg ISBN 978-3-911210-01-0 |

1964

|

Archiv der SUEVIA PANNONICA Jahrgang (1) 1964 Im Auftrag der Suevia Pannonica, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker e. V., Heidelberg ISBN 978-3-911210-00-3 |